为深入贯彻落实习近平总书记关于“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”重要论述,扎实推进乡村振兴战略与科学素质提升行动深度融合,7月13日,贵州师范学院化学与材料学院燃“材”化火,趣燃乡田实践团一行7人,先后走进观音沟与城东社区儿童之家,以实地调研、知识宣讲、实验演示、文艺汇演等形式,将化学科普融入乡土风情与社区生活,在山间地头与方寸课堂间播撒科学种子。

山间问俗传科学古刹风里遇初心

科普团成员踏着晨光前往印江土家族苗族自治县观音沟,一场融合民俗观察与科学传播的实践在此展开。山脚之下,团队兵分两路:一队向往来游客发放调研问卷,了解大众对化学科普的认知需求;另一队则围拢起好奇的孩子们,用通俗语言讲解物质变化原理,让化学知识随山间清风渗入童心。

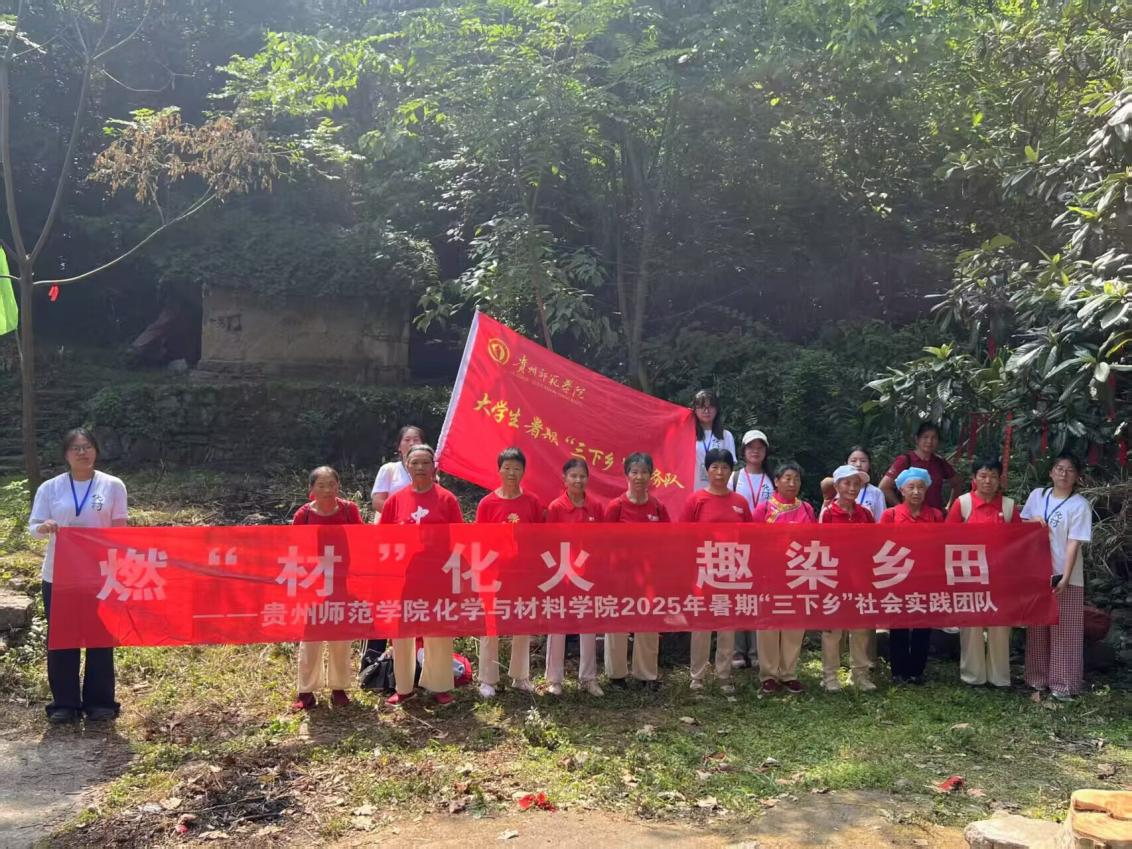

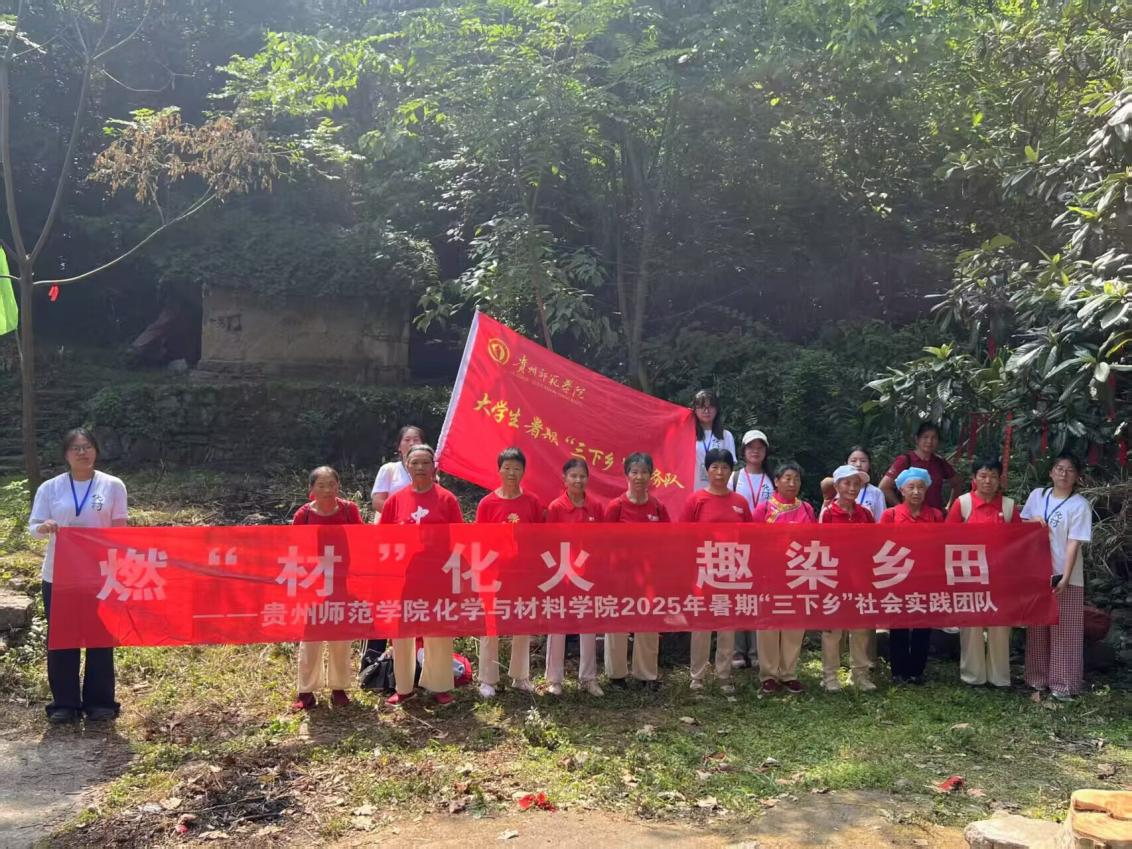

沿山路向上,庙宇周边已是人声鼎沸。一支身着彩衣的老年舞蹈队格外引人注目——她们是“中心广场快乐钱杆队”,队员平均年龄超60岁,最大的已78岁高龄。为赶上这场民俗活动,老人们清晨五点便动身,徒步攀爬一小时山路。科普团成员被这份热忱深深打动,主动上前与她们交流,结合日常生活场景讲解用药安全知识:“服用降压药时的注意事项”“剩菜冷藏别超过24小时,亚硝酸盐可能悄悄增多”,将化学原理转化为贴心提示,让科学防护意识扎根生活。

社区巧设科普场童趣共绘化学卷

午后两点,团队转场至鹅岭街道城东社区儿童之家,一场专为孩子们打造的“化学嘉年华”进入筹备阶段。成员们分工明确:逐一拨打家长电话确认活动信息,搬抬桌椅搭建互动空间,用五彩气球装点会场,将烧杯、试剂、实验器材整齐陈列——看似琐碎的布置,实则是为了让孩子们在轻松氛围中亲近科学。

下午四点过后,城东社区儿童之家渐渐热闹起来,孩子们在家长的陪伴下陆续到场。为消除陌生感、拉近彼此距离,志愿者们提议开展互动游戏,“丢手绢”与“数字报团”成为首选。随着欢快的童谣

响起,手绢在孩子们手中传递,笑声与脚步声交织成轻快的节奏;“数字报团”环节中,孩子们根据指令迅速抱团,在奔跑与计算中理解“数量组合”的意义——看似简单的游戏,实则暗藏团队协作与快速反应的锻炼,更让孩子们在轻松氛围中放下拘谨,为后续的科学体验做好铺垫。获胜的小朋友接过志愿者准备的奖品,小脸上满是雀跃,这份奖励也悄悄埋下“探索科学”的伏笔。

傍晚六点,“化学点亮童年”文艺汇演准时启幕。志愿者们率先登场,歌声清亮、舞姿轻快,瞬间拉近与孩子们的距离。直播镜头前,

2.3万次点赞不断跳动,将现场的欢乐传递给更广阔的天地。而真正的“重头戏”,是穿插其中的化学实验:“大象牙膏”实验中,双氧水与催化剂反应生成的泡沫如白色瀑布喷涌而出,孩子们惊呼着追问“泡沫从哪来”;暗场中的鲁米诺实验更添神秘,化学发光现象让孩子们明白“黑暗里的光,不只是星星的专利”;熔岩灯实验里,彩色液体在瓶中上下沉浮,恰似微观世界的运动轨迹;压轴的“火焰掌”实验中,在安全防护下,火焰在掌心短暂燃烧又瞬间熄灭,成员趁机讲解“燃烧三要素”,教会孩子们敬畏火焰更要理解科学。实验与童趣交织,让化学不再是课本上的符号,而成为可触可感的奇妙存在。

歌声里的科学结实践中的成长礼

汇演尾声,志愿者们合唱的《我们的明天》响起,温柔的旋律里,有对孩子们的期许,也有对科普使命的注解。从山间庙宇到社区课堂,一天的行程紧凑而充实:在菩萨沟,他们见证了民俗文化的生命力,更懂得科学传播需扎根生活土壤;在儿童之家,他们用实验打破“化学危险”的刻板印象,让科学之美直抵童心。

此次实践,既是贵师院化学与材料学院“知行合一”育人理念的生动实践,更是科普工作者走进基层的缩影。当化学知识遇上山间风、社区月,碰撞出的不仅是孩子们眼中的光,更是科学普及与社会生活深度融合的可能——这或许就是三下乡的意义:以青春之力,让科学之花绽放在最需要的地方。

初审/曾伟伟 复审/邹万梅 终审/罗荣

志愿者进行化学知识科普

志愿者与老年舞蹈队合影

志愿者在和小朋友们做游戏

表演现场

合影留念一

合影留念二